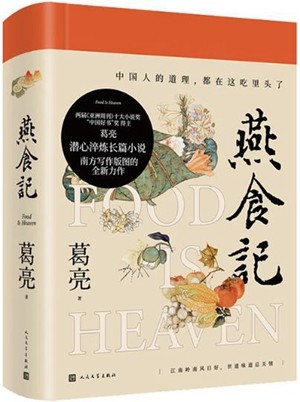

《燕食记》,葛亮 著,人民文学出版社

一 杂糅叙事

葛亮的长篇小说《燕食记》(人民文学出版社2022年7月版),首先需要了解的就是究竟何为燕食。作为一个历史悠久的汉语词汇,“燕食”语出《周礼·天官·膳夫》,意思是大夫、士、庶人日常的午餐和晚餐。郑玄注之为“燕食,谓日中与夕食”。或许正是因为郑玄的注语特别切合于葛亮自己的某种艺术意志,所以他才专门把这句话引用来作为《燕食记》的题记。将一部四十余万字的长篇小说命名为“燕食记”,单只是从标题出发,我们就不难断定葛亮的这部作品乃是一部聚焦于日常饮食书写的长篇小说。事实上,只要是对最近一个时期的文学创作有所关注的朋友,就都知道将关注视野集中在日常饮食和厨艺上的作品,就有蒋韵的长篇非虚构文学作品《北方厨房》、中篇小说《我们的娜塔莎》和王安忆的长篇小说《一把刀,千个字》。“《北方厨房》具有某种编年史性质,借助对奶奶、母亲以及蒋韵自己主厨的三个时期的食物书写,凸显出食物与时代之间的内在关联;《我们的娜塔莎》中,食物是联系小说中几个人物的重要纽带,借此,作家完成了对历史和精神的双重思考和追问;《一把刀,千个字》中对物质基础细针密线式的坚实建构,突出不过地体现在对男主人公那超乎群伦的顶级厨艺的精细描写上,借助食物,王安忆不动声色地完成了文化批判与历史反思。”当分居各地的几位作家不约而同地把关注视野聚焦到日常饮食书写上的时候,所构成的无疑就是一个值得注意的文学现象。我们对此所能进行的工作,一方面是在比较的层面上,区分各位作家在日常饮食书写上的差异与不同;另一方面,倘若进一步追根溯源,就不难发现,以上这几位作家对日常饮食所表现出的浓烈兴趣,甚至可以被追溯到那部堪称空前绝后的《红楼梦》那里去。作为一部特别及物的以充满烟火气的日常生活叙事为突出特点的《红楼梦》,一向被誉为是一部“百科全书”式的伟大小说。所谓“百科全书”,指作品在诸如家族制度、贵族礼仪、园林、建筑、医药、音乐、戏曲、管理、服饰等很多方面的描写上都取得了突出成就。或许与“民以食为天”这一普遍理念的存在有关,包含了所谓“柴米油盐酱醋茶”诸因素在内的饮食书写在其中更是特别引人注目。尽管没有得到作家本人的证实,但由于《红楼梦》影响力的广泛存在,这些作家的日常饮食书写皆上承《红楼梦》而来,却无论如何都是一个不容否认的客观事实。具体到葛亮的这部《燕食记》,通过带有突出岭南文化特色的饮食书写,作家所精心谱写构筑的,毋庸置疑是一部日常生活的史诗。

阅读《燕食记》,我们首先注意到的,是那种将第一人称和第三人称嵌套杂糅为一体,但却以第三人称为主体的叙事方式的设定。身为世家子弟的第一人称叙述者“我”,是一个茶楼文化项目的研究者。与内地人习惯于望文生义地只是把“茶楼”径自理解为喝茶的场所不同,在包括广东、香港在内的岭南地区,茶楼更多地却可以被等同于内地的饭店酒楼。所谓广式饮茶,从狭义的角度来说,专指饮早茶也即吃早点,广义来说,也就是能够吃饭饮酒交际的饭店酒楼。“说起来,跟这个茶楼文化的研究项目,算是我的一个夙愿。但并非如计划书中拯救式微传统文化这么可歌可泣。”与计划书中冠冕堂皇的理由不同,这个项目的实际起因,是“我”在香港一个名叫“同钦楼”的茶楼里结识了茶点师傅荣贻生。“荣师傅是同钦楼的行政总厨,从老字号迁港,历经三朝。在店里的威望足够,对我总像是个爷爷辈的人,笑得如同他手打的莲蓉,温软厚糯。”事实上,爷爷辈的荣师傅,之所以能够跨越年龄的界限和“我”结缘,与“我”的祖父紧密相关。因为祖父和荣师傅是曾经数度打过交道的故人,所以,在和“我”聊天讲古的过程中,荣师傅便免不了总是会提及与祖父有关的一些故事。“这样久了,我忽而觉得他这一遍遍讲述的故事里,有可以为之纪念的东西。这想法挥之不去。后来,发现了祖父的这本笔记,更觉得如冥冥中示。思量再三,我便申请了一个关于粤港传统文化的口述史研究项目,打算好好地和荣师傅谈一谈。”没想到的是,就在“我”正襟危坐地准备展开这一项目的时候,却传来了同钦楼“政变”的消息。虽然荣师傅的一番肺腑之言解开了“我”的相关困惑,但也是同钦楼那业已长达九十六年的历史,以及荣师傅个人自打成为得月阁“小按”,如今也已经七十年的历史这样的事实,再一次勾起了“我”完成研究项目计划以一探历史究竟的强烈愿望。这样也才不仅有了“我”和荣师傅那位被称作“五举山伯”的徒弟的进一步相识,更有了“我”在他们师徒两位的伴同下,对以日常饮食为聚焦点的粤港地区长达百年之久的历史风云的真切回望与探访。“山伯其实不叫山伯,大名叫陈五举。可是这是哪‘五举’,连他自己也说不上来。他从小爹娘病殁了,阿公带大,十岁上也过了身。说起来,倒只应上了一个举目无亲。”他之所以又被称作“山伯”,主要因为他第一次告知自己的女友乃是那天曾经贸然闯进后厨、且师父还送给她两块光酥饼的戴凤行的时候,荣师傅便随口戏称他们两个是“梁山伯与祝英台”。由于五举背叛师门入赘到戴凤行他们家专烧本帮菜的缘故,所以同钦楼上下才把他看作是“叛师门的‘五举山伯’”。看似只是一个人物被命名经过的绍介,但牵连出的却是一段师徒之间一段绵延多年的恩怨纠葛。自从荣师傅向“我”介绍了五举山伯,并嘱托他帮着“我”把研究计划好好弄出来之后,五举山伯,连同荣师傅自己,身为历史当事人的他们师徒俩,就以历史向导的身份,随同“我”一起开始了一段历史探寻之旅。

比如,“上阙”第贰章“般若素筵”的开端部分所首先叙述交代的,就是荣师傅和五举山伯他们两位相继陪同“我”返回广州的经历。先是荣师傅,几年前随同“我”一起探访在饮食业享有盛名的广州“得月阁”时,不仅曾经带“我”在小北路上的“柏园酒家”吃饭,而且还曾经面对着一扇巨大的红木屏风驻足良久。到后来,也只有在五举山伯陪同“我”再度探访广州的时候,才彻底搞明白这扇屏风其实是“太史第”的一件旧物:“那十二幅金漆屏风,他曾经想办法买下来。可如今都是公产,再多钱也买不回了。天大的太史第,一共只余下来这些。”却原来,这太史第,乃是少年荣师傅曾经生活过相当长时间的一个故地。它所牵系着的,既是荣师傅生命中的一段重要时光,也是他内心里难以释怀的永远的精神疼痛。既然因为社会环境天翻地覆的变化,即使费尽千资也都无法收归己有,那留给荣师傅的,也就只能是面对旧物时的无限惆怅了。事实上,也正是在和五举山伯一起代师父荣贻生在“无着庵”捐奉香火的时候,通过无意间看到的一篇名为《风月沉沉话流年》的博客文章,“我”才得以借助于一张写满了菜名的洒金信笺,借助于抬头的“敬启者:般若素筵”以及结尾处的落款:“慧生拟,月傅书”这些小楷,在时间上返回到了很多年前的一九二二年,彻底揭开了荣贻生荣师傅的出生之谜。比如“上阙”第叁章“太史春秋”的开端部分,就是五举山伯和“我”一起在向老先生的引领下,专门探访太史第旧地时的情形。针对“我”那句“太史第这么大吗?”的疑问,向老先生给出的明确回应是:“老先生走得也有些气喘。他说,可不是吗?三面环路,一面傍河。以往可是占了同德里、龙溪首约、同德横街和同德新街四条街位呢。”实际上,也正是在向老先生的导引下,“我”才得以在想象中生成了太史第当年的一时盛况:“在向先生的指引下,我仿佛看到在正门上悬着巨大横匾,上有‘太史第’三字的遒劲行楷,两边侧挂朱漆洒金楹联。入门宽敞,每进都有朱漆大门,上面镌刻贴金通花。内进是堂皇客厅,高悬宣统皇帝御赐‘福’‘寿’二匾,三进是肃穆神厅。”很大程度上,正是借助于对太史第旧地的寻访,“我”才得以打开了一直牢牢地驻留在荣贻生记忆深处的那些少年时光。由以上分析可见,葛亮的这部《燕食记》其实是一部时间意义上的追忆之书。追忆的主体,自然只能是身为历史当事人的荣贻生和五举山伯他们师徒俩。但荣贻生和五举山伯个体层面上历史记忆的被激活,却又与身为第一人称叙述者的“我”这个承担着研究项目的大学教授存在着不容割裂的内在关联。正如同阿基米德说只要给他一个支点,他就可以撬动地球一样,“我”在《燕食记》中所承担的,也正是这个支点的作用。唯其因为存在着这样的一个支点,才会积极有效地撬动或者说激活荣贻生和五举山伯他们师徒俩的历史记忆,也才会进一步生成《燕食记》这一小说文本。

但请注意,一旦经过导游的必要指引,进入到业已消逝的既往历史场景之中的时候,第一人称叙述者“我”迅即就会隐身不见,取而代之的,则是貌似无所不知的那种类似于上帝式的第三人称叙述方式。而且,由于采用第一人称叙述方式的部分所占篇幅有限,第三人称叙述方式自然也就成为了《燕食记》中的占据主导性地位的叙述方式。然而,同样不容忽视的一点是,虽然第三人称叙述方式在《燕食记》中占据了主导性地位,但这种叙述方式所具备的一个突出特征,就是它的限制性。所谓限制性,就意味着作家在叙事过程中并不是如同上帝那样地无所不在无所不知,而是基本上依照某一人物的视点来展开相应的叙述。比如“上阙”第壹章“五举山伯”部分,视点性人物就是那个年少懵懂的五举山伯。第贰章“般若素筵”部分,视点性人物,既包括慧生,也包括月傅。而到了第叁章“太史春秋”部分,视点性人物,就变成了正处于生长关键阶段的少年阿响(也即荣贻生)。总体上说,整部《燕食记》共由“上阙”和“下阕”两大部分组成。其中,“上阙”部分的故事时间起始于1920年代而终结于1949年共和国成立之际,故事的主要发生地是广州和湛江(其中尤以广州为主)。“下阕”部分的故事时间,上承1949年之后的1950年代,终结于香港即将回归祖国的中英谈判时期,故事的主要发生地是香港。尽管说其中也或有所调整改变,但从总体上说,在《燕食记》这部以厨师为主要人物形象的长篇小说中,“上阙”中的主要视点人物是荣贻生荣师傅,“下阕”中的主要视点人物则是他的徒弟五举山伯。其实,只要我们充分地顾及并考虑到社会政治实际的发展情形,也就不难理解葛亮为什么会在“上阙”和“下阕”两个部分作这样的一种布局安排。如果说日常饮食的确构成了《燕食记》的核心聚焦点,那么,一个无法被否认的事实就是,到了1949年之后的很长一段时间内,这种看似寻常的日常饮食状况在中国内地已然成为不可能。假若葛亮在“下阕”部分不采取果断的方式迅速“移师”香港,那么他总体意义上的饮食书写,以及通过这种饮食书写以进一步透视表现隐身于其后的社会与人性现实的思想意图恐怕就将无可奈何地付诸东流。

二 南方方言

叙述方式之外,《燕食记》语言形式层面上另外一个突出特点,就是对粤方言的适度穿插征用。说到小说对地方方言的自觉征用,近些年来的一些作家已经在进行着相对极端的实验。这一方面,引人注目的作品,一个是阎连科的长篇小说《中原》,另一个则是曾经被看作是“新南方写作”代表性作品之一的林白的长篇小说《北流》。尽管说对于方言的使用可以说是阎连科一贯的小说写作特点,但《中原》的特别之处在于,作家甚至已经比较极端地走到了“创造”或者说“虚构”某种方言的地步:“由于语言学教授考察研究的细节出自于《中原》这样的小说作品中,如果着眼于文学文体的自身特征,我甚至还愿意把文本中的那些方言干脆也理解为作家阎连科的一种虚构行为。之所以这么说,一个关键的原因是,在当下这样一个现代化趋势显然已经呈不可逆状态的情况下,纯粹的或者说真正意义上的方言很可能早已荡然无存,即使侥幸存在,恐怕也只能是一鳞片甲,零碎不堪。也因此,阎连科所能做到的,就是在那些零碎不堪的残缺方言的基础上,经过一个并非不必要的虚构加工过程之后,给我们营造出如同长篇小说《中原》的这样一种方言景观。如果说我的判断大致不差,《中原》中的那些方言景观的确带有一定程度的虚构色彩的话,那么,阎连科通过这样的一种方言方式所试图达到的叙事意图,就很显然带有不容忽视的文化对抗的意味。作家试图以如此一种方式对抗的,正是隐藏于‘官话普通话’之后的某种大一统意志。”如果说《中原》是在“无中生有”地“创造”或者“虚构”方言,那么,林白的《北流》就是在一种抢救方言的层面上“肆无忌惮”地大规模征用方言。就我个人有限的阅读经验,除了近代韩邦庆那部完全使用吴语的《海上花列传》之外,我还真的没有见到过其他任何一部汉语小说能够如同《北流》这样这么大规模,这么干脆利落,这么富有侵略性和颠覆性地征用地方方言。其中一个不容忽视的细节,就是关于“散步”与“行街”或“荡街”的比较性书写:“散步这个词是书面的,因而是够高级。/本域不讲散步,讲行街,或者荡街。/的确,‘散步’与行街或者荡街很不同,行街或荡街均是玩耍,心无挂碍周身放松嬉皮笑脸……而我们两个,一个高中生一个初中生,一出家门就要紧张起来,简直要一溜小跑。为逃避家务,我先要假装上厕所。快速穿过公路,在落坡处的杨桃树底磨蹭到泽鲜溜出来……然后我们就正式开始散步了。/我们要求自己至诚正经、认真严肃地散步。这件叫做‘散步’的事情,我们赋予它喜马拉雅的高度,然后专注精神沉浸其中——”只要认真地想一想,我们即不难断定,林白的发现的确合乎生活实情。同样是到街头随便走一走这样一件事情,使用“散步”这样的普通话语词和“行街”或“荡街”这样的南方方言语词,最终的表达效果将会存在极大的差异。如果说一个是庄重的严肃的,那么,另一个则毫无疑问是随意的日常的。从根本上说,正是因为普通话与北流方言之间存在着如此明显的区别和差异,所以,对于意欲全面有效地抵达南方日常生活的纵深处的作家林白来说,只有在文本中大量而广泛地征用隶属于南方粤语系的北流方言,方才有可能如愿以偿地实现自己的写作企图。事实上,也正因为林白在小说写作过程中破天荒地如此这般大胆地积极征用北流方言,才使得长篇小说《北流》彻底变成为一个北流方言和普通话以有机的方式彼此交织缠绕的文学文本。

与阎连科的《中原》和林白的《北流》不同,葛亮在《燕食记》中对粤方言的征用,态度很显然已经温和、收敛了许多。很大程度上,葛亮这一方面的小心谨慎程度甚至可以让我们联想到前辈作家汪曾祺的相关言论:“吸收别处方言的有用成分,别处方言,首先是作家的家乡话。一个人最熟悉,理解最深,最能懂得其传神妙处的,还是自己的家乡话,即‘母舌’。有些地区的作家比较占便宜,比如云、贵、川的作家。云、贵、川的话属西南官话,也算在‘北方话’之内。这样他们就可以用家乡话写作,既有乡土气息,又易为外方人所懂,也可以说是‘得天独厚’。沙汀、艾芜、何士光、周克芹都是这样。有的名物,各地歧异甚大,我以为不必强求统一。比如何士光的《种包谷的老人》,如果改成《种玉米的老人》,读者就会以为这是写的华北的故事。有些地方语词,只能以声音传情,很难望文生义,就有点麻烦。我的家乡(我的家乡属苏北官话区)把一个人穿衣服干净、整齐、挺括,有样子,叫做‘格挣挣的’。我在写《受戒》时想用这个词,踌躇了很久。后来发现山西话里也有这个说法,并在元曲里也发现‘格挣’这个词,才放心地用了。有些地方话不属‘北方话’,比如吴语、粤语、闽南语,闽北语,就更加麻烦了。有些不得不用,无法替代的语词,最好加一点注解。高晓声小说中用了‘投煞青鱼’,我到现在还不知道这究竟是什么意思。”由以上所引的这段文字可见,汪曾祺一方面固然没有拒绝使用地方方言,但在另一方面,在到底该如何使用方言的问题上,他的态度又可以说是相当小心谨慎的。很可能正是因为普通话也即“北方话”(“官话”)长期以来在我们的现实生活尤其是文学创作中占有着重要地位的缘故,所以汪曾祺才特别强调,对包括粤方言在内的其他地区方言的征用,必须充分注意到限度的问题。不管葛亮是否读到过汪曾祺的相关论述,一种实际的情形是,在《燕食记》中,作家一方面为了使出现在自己笔端的粤港地区生活增添必要的鲜活气息,适度穿插使用了一定的粤方言语词,但在另一方面,这种使用又是非常谨慎、克制的,更多地只是体现在人物对话的过程之中。比如:“阿响说,其实,阿妈煮餸好叻。我想学,她不让,说没出息。”这段话里的“煮餸好叻”,就是典型的粤方言语词。意思是阿妈煮的下饭菜相当好吃。比如:“阿响目不转睛,没承想被它这么一问,倒呆住了。他这一愣,鹩哥却又大笑起来。阿响不禁问,你笑乜嘢口口㖞?”其中的“乜嘢口口㖞”,同样是粤方言语词,大意是你有什么好笑的啊。再比如:“倒是周师娘说到前头,响仔,一阵曲龙有‘白戏仔’听,阿鹿弟系楼下等你,一齐去。等下人多就看不到了。快去,我同你阿妈有啲嘢倾。”这段话里有两处使用了粤方言。一处是“系”,意思是在楼下等你。另一处则是“有啲嘢倾”,意思是我和你阿妈有话要谈一谈。试想一想,类似于我们这里所举出的这些粤方言的例证,如果葛亮不管不顾地放肆使用,那《燕食记》毫无疑问将变成一个只有粤方言区的读者们才能够读得懂的小说文本,其阅读接受的范围和人群肯定会受到极大的影响。既如此,其他的方面且不说,即使仅仅考虑到受众人数的多与寡,葛亮在《燕食记》中对粤方言使用时的那种谨慎与保守姿态,也应该能够得到我们的理解与认可。

与粤方言的适度穿插征用相比较,葛亮《燕食记》语言运用上更值得注意的一点,是语句的简洁凝练以及表达效果的精准到位。比如这样一段:“这时,方才冰冷的身体也热了,舒展了,不再颤抖了,与她更紧了一些,慢慢地,慢慢地,潮水一样卷裹和覆盖了她。迷醉间,她感觉有种力量刀锋一样,划开了她的身体。她听到了自己最深处,有开裂的声音。她闭上眼睛,任由一滴泪流了下来,心说,罢了。”作家在这里所描写表现的,是历尽劫难的荣慧生和饱经沧桑的叶七(叶凤池)在一起初欢时的情形。所谓“卷裹”和“覆盖”,是在写叶七紧紧地抱住了荣慧生,紧接着借荣慧生的感觉而写出的“划开”和“开裂”,则是写叶七进入荣慧生身体的过程。不容忽视之处在于,也正是在两人试探着相互接近的过程中,作家更是巧妙地揭示出了此前所经历的那些人生劫难对荣慧生精神世界所造成的严重负面影响,那样一种内心深处的惶恐不安,那样一种难以言状的不可轻许终身的理念,那样一种“曾经沧海难为水”一般对他者信任感的难以建立,所有的这一切全都既尽在其中而又只可意会。还有一点就是,如果我们细细地品味甚至吟诵这一个段落,也还能够感觉到其中某种强烈的音乐或者说节奏感的隐然存在。再比如这样一段:“自从与颂瑛仓促而别,音讯杳然。他似乎就不曾笑过。他只是躲在自己的房间里。度他的曲。他有时会托付阿响将写好的本子送到固定的地方。阿响固然知道,这曲词的铿锵之音,是全然将自己置身度外的。这是个天真而勇敢的人,乱世的悲喜于他,太过复杂而沉重,他唯有唱出来,写出来。却再也无法为之一笑。”葛亮在这里所具体描述展示的是那位曾经在粤剧历史上占有一席之地的七少爷向锡堃抗战时期的一段情状。从内在的私人情感来看,向锡堃深陷于对大嫂颂瑛的迷恋之中而难以自拔;从民族大义的角度来说,向锡堃对外来的入侵者充满着刻骨仇恨。所谓“国恨”与“私恋”的彼此纠结和缠绕,全都被作家高度凝结表现在了这个段落里。着眼于民族大义,才会有置身度外的那种铿锵之音,沉迷于一己私情,七少爷才似乎再也不曾笑过。“天真而勇敢”,绝不能被轻易置换为“勇敢而天真”,盖因为生活中的向锡堃首先是一个天真的人,然后才可能那么勇敢。从逻辑顺序上说,这勇敢乃是由天真派生出来的。很大程度上,也正因为他是一个天真而勇敢的人,所以在面对“国恨”和“私情”百般缠绕的时候,其具体表现才会是能够慨然地“唱出来,写出来”,但却“再也无法为之一笑”。文学是语言的艺术,语言虽然不是文学的一切,但却是文学的一种本体性存在基础。很多时候,正是语言的品质从根本上决定着文学作品的思想艺术品相。而葛亮的这部《燕食记》,无论是对粤方言有节制的适度穿插征用,抑或是语言的简洁凝练与表达效果的精准到位,都给作品取得更进一步的思想艺术成功作好了相应的铺垫。

三 饮食书写

无论如何,小说都是一种及物的艺术。对那些真正堪称优秀的作品来说,怎么样才能够艺术地及物,更是不容忽略的一个必然要求。具体到这部以日常饮食书写为根基的《燕食记》,其及物性的突出表现,正在于那些精彩绝伦到流光溢彩程度的精细饮食描写。比如,荣师傅课徒时对五举山伯“慢”与“快”的双重特别规训:“荣师傅便以此训练五举。一块面,揉、擀、折,不停歇的,让他做上一天。成了形状了,狠狠地用擀面杖一压,酥皮便成了死面,回到起点。然后重新又是一轮揉、擀、折。这揉的是面,却也是心志。在这夜以继日的锻炼中,人沉稳了,也渐渐挫去了少年人的轻浮气。总而言之,要的是他一个‘慢’。”“再一层,又是要个‘快’字。用的法子,是炸‘芋虾’。所谓‘芋虾’,叫虾却非虾。其实是农历新年贺年的斋品,讨个丰收吉利,‘食完笑虾虾,银纸任你花’。料呢,要拣几斤重、纤维多的芋头,刨成幼丝才不易断。芋丝以糯米粉浆拌匀备料。然而,功夫其实在个‘炸’字。油镬里倒入炸油,大火升温。丢进一根芋头丝,不停搅拌炸起,待起泡浮面,转小火即出。要的是眼明手快,动作慢了,油温降下来,无法炸脆,又油又腍。火若太大了,芋虾瞬间变硬变㶶。后来市面上的芋虾,多绕成绣球状,便知是偷懒所致。芋虾的上品,全是心机和时间的结晶。酥、脆、咸、香,干爽轻身。出入油迅速得宜,体态弯曲,芋丝生动得全须全尾,栩栩如生。”以上两段文字,除了强有力地凸显出了“慢”与“快”这二字诀窍外,尤其难能可贵的一点是,对于做菜的整个过程,从备料、到加工,特别是其中“油炸”时火候的拿捏把握,葛亮写来,的确称得上头头是道句句合理,描摹具体步骤的精细程度,足以令人叹服。

再比如,关于莲蓉诸味中“盐”之有无的那一段描写。叶七叶凤池虽然传授给了荣贻生打造莲蓉月饼的技艺,但却在制馅时故意缺了一味要他自己去悟。花费了好多心思后,他因为无意间舔了一下师父的那张空白信纸而受到启发,终于意识到馅里少了一道盐:“他说,盐。”“韩师傅点点头,说,嗯。盐是百味之宗,又能调百味之鲜。莲蓉是甜的,我们便总想着,要将这甜,再往高处托上几分。却时常忘了万物有序,相左者亦能相生。好比是人,再锦上添花,不算是真的好。经过了对手,将你挡一挡,斗一斗,倒斗出了意想不到的好来。盐就是这个对手,斗完了你,成全了你的好,将这好的味道吊出来。它便藏了起来,隐而不见。”“韩师傅又颔首,说,你师父这封无字信,为难我,却为成全你。你自己悟出来的,这辈子都忘不了。”一方面,所有的这些话语,都是在谈论美食的制作过程;但在另一方面,只要细加琢磨,我们就不难发现,所有这些介绍和谈论文字,其实也都在暗中悄然不觉地指向了更为广阔的社会与人生。无论是“快”与“慢”,还是“盐”之有无对以“甜”为特质的莲蓉月饼的重要性,抑或荣师傅的师父叶七对徒弟荣贻生,以及荣师傅自己对徒弟五举山伯所反复强调的那个“熬莲子”的“熬”字(先是叶七对荣师傅:“叶七叹一口气,说,至重要的,还是一个‘熬’字。”“阿响定定地看着师父。看他执起一颗莲子,对着光,说,这些年,就是一个‘熬’字。深锅滚煮,低糖慢火。这再硬皮的湘莲子,火候到了,时辰到了,自然熬它一个稔软没脾气。”然后是荣师傅对五举山伯:“当年教他炒,先是握着他的手炒,然后让他自己炒。百多斤的莲蓉。五举身量小,人生得单薄。一口大锅,像是小艇,锅铲像是船桨。他看那细路,咬着牙,手不停,眼不停。他在旁边看着,不再伸手帮他,和当年叶七一模样。”与此相关的还有那首代代相传的歌谣:“他终于听到了细隐的歌声,有些沙,呜咽传来,时断时续。‘欢欲见莲时,移湖安屋里。芙蓉绕床生,眠卧抱莲子。’这是叶七教给他的,他教给了五举。他说,学会了。往后,唱给你的徒弟听。”),潜藏于其中的都是一种真切而深刻的人生哲理。能够在看似充满烟火气的日常饮食的描写过程中,将带有明显形而上色彩的人生之“道”水乳交融一般地渗透于其中,《燕食记》的及物性书写所最终抵达的,就是一种非同于寻常的高妙与通达境界。

我们注意到,批评家谢有顺曾经特别强调物质基础对于小说创作的重要性:“小说要写得像科学一样精密,完全和物质生活世界严丝合缝,甚至可以被真实地还原出来,这需要小说家有出色的才能。因此,作家要完成好自己和现实签订的写作契约,首先还不是考虑在作品中表达什么样的精神,而是要先打好一部作品的物质基础。所谓小说的物质基础,就是说,一部小说无论要传达多么伟大的人心与灵魂层面的发现,都必须有一个非常坚实的物质外壳盛装它。”如果我们承认谢有顺相关言论的合理性,那么,葛亮《燕食记》在日常饮食书写上所做的细密功课,就毫无疑问是在为作品的思想艺术成功打造着坚实的物质基础。当然,说到葛亮那堪称精细无比的各种美食描写,不管怎么说都不能忽视的一点,就是他的世家子弟身份(作家葛亮和小说中的第一人称叙述者“我”,都有着共同的世家子弟身份)。虽然俗谚中的确有“没吃过猪肉,也见过猪跑”这样的说法存在,但一种实际的情形却是,如果你没吃过猪肉,恐怕还真是无法单凭借想象而写出猪肉的味道来。无论如何,一种真切生活体验的具备,很多时候还真是小说创作的不二法门。比如曹雪芹,若非他如同贾宝玉一样也出生于一个钟鸣鼎食之贵族家庭,曾经真切体验过贵族家庭的生活状态,单凭个人的艺术想象力,是无论如何都不可能写出《红楼梦》中包括饮食在内的贾府生活气象来的。《水浒传》中写来写去也不过就是切两大盘牛肉来吃,关键原因在于施耐庵所严重匮乏的,正是类同于曹雪芹一样的贵族生活经验。仿其例,葛亮的《燕食记》之所以能够在粤港地区其实并不那么寻常的饮食书写方面有非常出色的表现,与他的世家子弟身份之间也肯定存在着不容否认的内在关联。