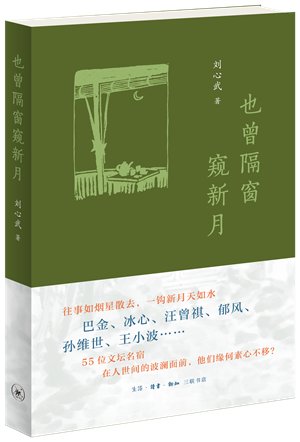

集中书写现当代知识分子群像的《也曾隔窗窥新月》(生活·读书·新知三联书店2023年3月出版),是作家刘心武最新随笔集。作者以平视的眼光、真切动人的笔墨,温婉细腻地描写了他与巴金、冰心、茅盾、夏衍、丁玲、汪曾祺、周汝昌、孙犁、王蒙等文化名人交往的点点滴滴。在展现知识分子人生际遇的同时,记录下时代激荡与文坛变迁。

刘心武曾任《人民文学》主编,有幸结识了一大批文学家、艺术家。稿件和作品是维系他们交往的重要媒介,文学与艺术一次次拉近了他们的心理距离,让他们由相识、相知,到相互携扶,共同走过了许多温情岁月。茅盾的惜才爱才、巴金的平易随和、冰心的古道热肠、孙犁的淡泊名利、叶圣陶的认真谦恭、林斤澜的率性耿直、王小波的潇洒不羁,都给刘心武留下了深刻印象,许多往事久久叩击着他的心房。

书中,刘心武回忆了“那些远去近在的身影”。在1979年2月人民文学出版社召开的一次座谈会上,茅盾给予当时还是文学新人的刘心武一些赞许和鼓励,让他深受鼓舞,满怀信心开始创作长篇小说《钟鼓楼》。他坦诚地写道:“我得承认,在《钟鼓楼》的整个写作过程中,茅盾的那股目光一直投注在我的心里,也是我发愤结撰的原动力。”文学前辈的提携,为刘心武的创作拓开了广阔空间,使他在文坛迅速成长起来。文中,对茅盾的着墨虽然不多,但依然能够感受到茅盾热切培养文学新人的赤诚之心。

与巴金的交往,也写得云淡风轻,却让人过目难忘。20世纪70年代末,刘心武在出版社当编辑,到上海向巴金约稿。巴金一面答应写稿,一面约刘心武给即将复刊的《上海文学》《收获》供稿,并语重心长地劝勉刘心武:“编辑工作虽然繁忙,你还是应该把你的小说写作继续下去。”希望刘心武能够抓住时代机遇,让小说写作进入可持续发展的轨道。对于写作者来讲,能得到前辈的鼓励,并提供更大的平台,是极大的福气。

刘心武对文化名人的记述既不刻意拔高,也不有意护短。一颦一笑,尽显他们的真品性、真性情。他评价林斤澜“是一位充满原创性、独创性的小说作家,他的小说你是看不出师承的,现在也难见来者”。林斤澜对刘心武的《班主任》并不认可,直言“文学性太差”,而对众多评论家深感调子灰暗的《立体交叉桥》抚掌击节,评价“这是一个真正的小说了”。褒贬之间,林斤澜不媚俗、不迎合的个性跃然纸上。

刘心武对王小波的刻画看似轻描淡写,实则意蕴深蓄。刘心武在一家书店偶然读到王小波的《黄金时代》,对他出色的运笔和对人性的揭示深为叹服,遂打电话邀其叙谈。一见面,王小波高挑的身材让刘心武大吃一惊,而更让他吃惊的是“论长相,他属于长得丑,且带着凶相的那种”。随着交谈的深入,刘心武改变了自己的看法:“开头,觉得他憨厚;再一会儿,感受到他的睿智;两杯茶过后,竟觉得他越看越顺眼。”之后,由顺眼到顺心,他们谈《红楼梦》,聊文坛的那些事儿,令刘心武自己也想不到的是,此后,王小波竟成了他最意气相投的谈伴。

在书中,刘心武还称赞了孙犁主动放弃出国名额,视功名为草芥的淡泊之心;感谢了周汝昌在红学研究上对自己的无私帮助;追忆了谢晋执导的《天云山传奇》在法国展演时,观众起立鼓掌的动人场景;回顾了《北京晚报》原副总编辑顾行住院期间,给处于低谷中的自己打来电话的暖心之举……

这些叙述刻画了那些温润智者的人生哲学,彰显了他们在历经岁月尘烟与人生风雨之后素心不移、凝视新月的境界。用刘心武自己的话来说:“我愿把我所知道的中国几代作家的秘辛絮絮道出。也许,那些琐细的溪流里的琤琮音响,也能有助于理解我们共同置身其中的这个空间,以及它在人性深处引发的种种复杂效应。”